健康経営お役立ち情報

【無料WEBセミナー第14回サマリー】NTTデータ経営研究所 ウェルビーイング経営 ―ウェルビーイングを実装する―

- コラム

- セミナー

- 健康経営

- 社内イベント

RenoBodyでは、健康経営の優良事例やお役立ち情報をご紹介する参加無料のWEBセミナーを定期的に開催しています。今回は過去にお届けしたなかから、第14回のサマリーをご紹介します。企業の中にある見えない資本である「ウェルビーイング」を活用した新しい経営手法である「ウェルビーイング経営」について、株式会社NTTデータ経営研究所の植田順氏に解説いただきました。

【第14回無料WEBセミナー】

NTTデータ経営研究所 ウェルビーイング経営 ―ウェルビーイングを実装する―

講演者:植田順氏

株式会社NTTデータ経営研究所

ビジネストランスフォーメーションユニット シニアマネージャー

一般社団法人 社会的健康戦略研究所 理事

【講演者自己紹介】製造業の情報システム部門からコンサルタントに。ダイアローグ(対話)をベースにしたワークショップによる、パーパス・ミッション・ビジョン策定、DX・情報システム戦略策定、新規ビジネス・サービス創出、組織開発プロジェクトに従事。2019年より一般社団法人社会的健康戦略研究所に参画。健康経営について検討、実践を実施。

著書:「ITエンジニアのための体感してわかるデザイン思考」(2018年」、「ことばの焚き火 ダイアローグ・イン・デイリーライフ」(2022年)

配 信:2025年9月22日(月)・24日(水)・25日(木) 14:00~15:00

目次

ウェルビーイング経営とは

ウェルビーイング(健康)とは何か

ウェルビーイングの1つ定義としては、 WHOの健康の定義があります。

ことを「健康(Health)」と定義。

・企業においては「社会」は就労環境のこと。就労環境、すなわち企業内で

ウェルビーイングが維持されていることが、一人ひとりがウェルビーイングで

あることの条件になる。

我々はこれを1つのウェルビーイング(健康)の定義とし、単に心と体の健康を維持するだけではなく社会(地域と就労)の健康も維持しながら、ウェルビーイングな社会を作っていくことが重要と思っています。

ウェルビーイング経営とは

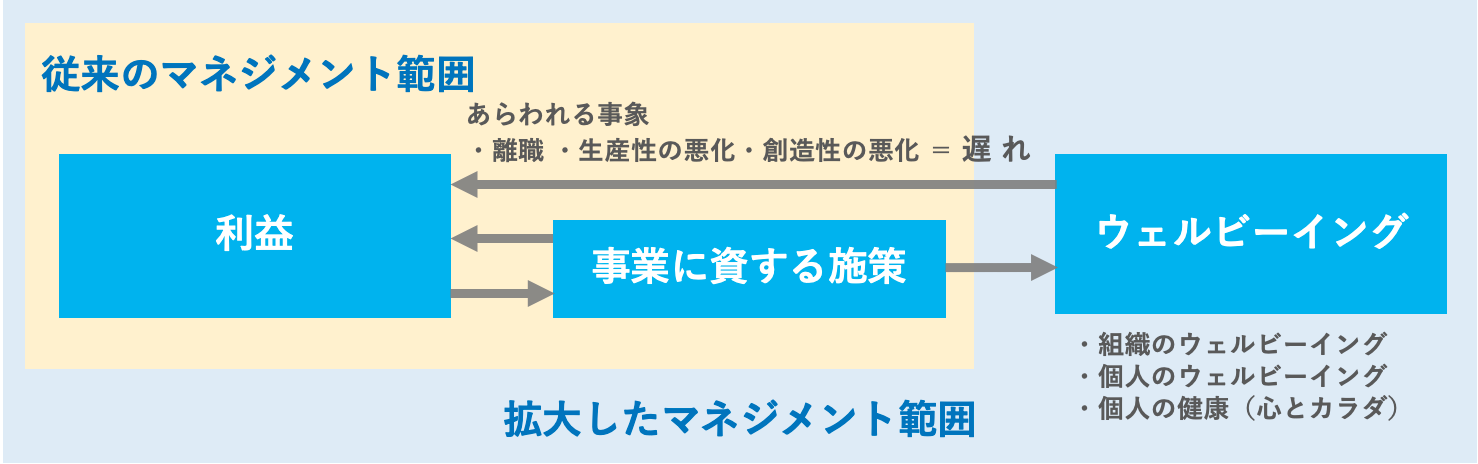

ウェルビーイング経営は、企業の中にある見えない資本である「ウェルビーイング」を活用した新しい経営手法。これをいかにマネジメントの範囲に盛り込み、企業経営に生かしていくかがウェルビーイング経営の目指すところです。

従来の経営は数字で可視化し、マネジメントすることで経営を進めていきますが、ウェルビーイングの資産は見えない部分であると考えます。

数字を作るために組織または個人が無理をすると個人の健康を害することになり、後から「マイナス」という結果で現れます。また組織の関係性がうまく機能しないと、これも後から事業の中に大きな影響が出てくる可能性があります。

ポイントは「遅れ」です。企業内でウェルビーイングが悪化するとすぐにはその悪い影響が出てこず、現象として、

離職する人の増加・生産性の低下・創造性の悪化

が遅れを伴って現れます。事業リスクとして高く、ウェルビーイングが一度壊れてしまった組織はなかなか回復が難しいと言われています。

ウェルビーイングを可視化してマネジメントしていくことにより、中・長期的な事業リスクを減らしていくことができます。

ウェルビーイング経営の2つの側面

ウェルビーイング経営には2つの側面があります。

企業の中のウェルビーイングの資本を使い、変化の激しい時代に対応できる企業をつくる。その結果、企業のパフォーマンスを上げて収益を出していくことができる。

■社会全体のウェルビーイングをつくる

企業内の就労環境整備は、社会の中のウェルビーイングを整えることにつながる。企業としてのパフォーマンスを上げるだけでなく、ウェルビーイングな生活・社会をつくることにも貢献。

ウェルビーイング視点で「組織と人の関係性を再構築」

今の企業は、多くの課題を抱えています。

・変化し続ける仕組み(イノベーション)をつくることの難しさ

新規ビジネス・サービス創出/DX推進(イノベーション創出)

・多様な人材と多様な働き方ができる環境の構築

働き方改革/DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)推進

・社会とともに価値を創造する企業への転換

SDGs、社会課題解決/ESG投資

これらの課題に対し、企業は何をすべきか?

企業が目指す方向性やモチベーション、変化に対応できる組織づくりについて考えた時に、「人と人」、「人と組織」の関係性を従来のような考え方ではなく、新しく見直して「再構築」していくことが重要です。

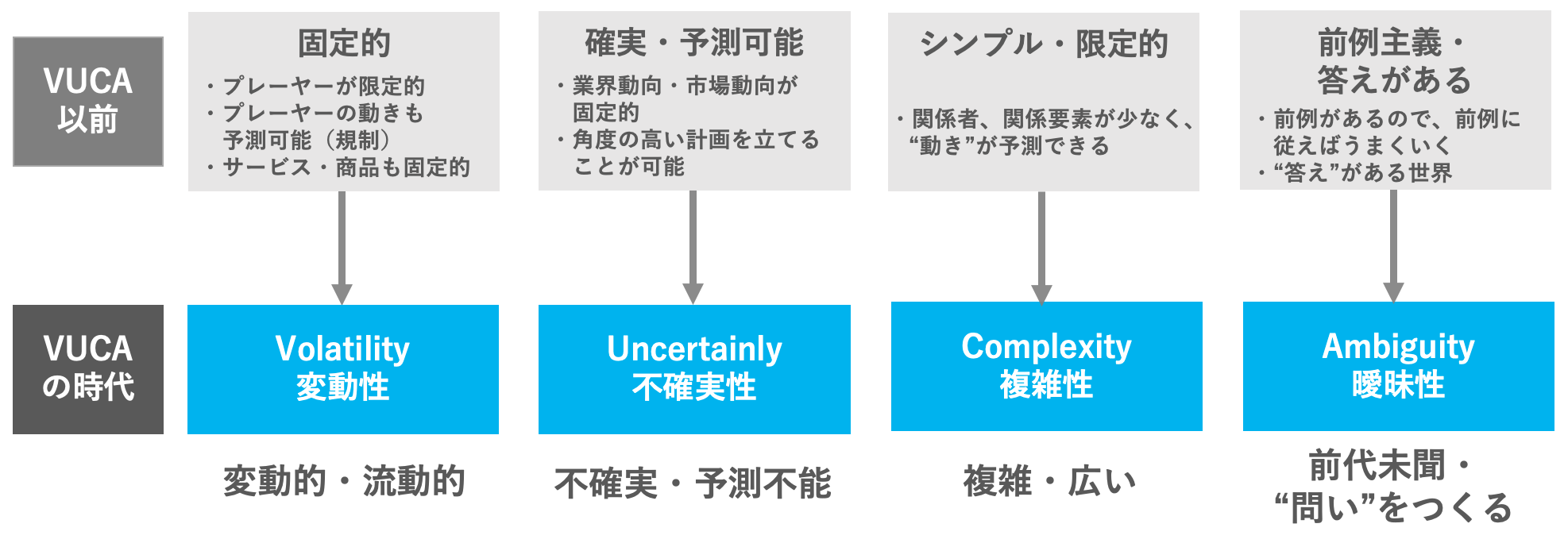

VUCAの時代は常に前代未聞の時代

VUCA(ブーカ)とは、“固定”的だった社会が“流動”的になった社会のこと。「VUCAの時代」と言われて久しいですが、今もその状況は続いています。

今までは前例があり、それに即していれば良かったところが、今後は毎回「前代未聞」になり答えがあるわけではないので、「問い」をつくり、それに対して自分でどうしていくかを考えていくことが必要になってきます。これがVUCAの時代の1つの本質的な問題です。

ウェルビーイングを実装するには

新しいことを生み出し続けるための組織風土の重要性

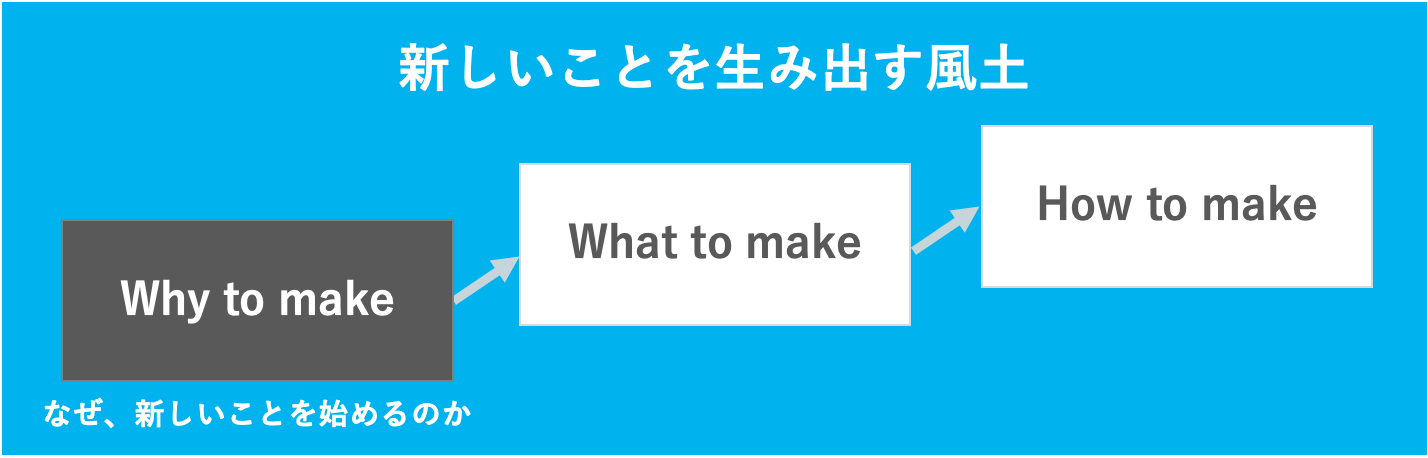

企業の経営に関しては、変化に対して新しい行動を生み出していくことを、いかに組織的かつ継続的に行えるかが大きなテーマになってきます。その時に重要になるのが「組織風土」で、これからは常に新しいことを生み出す仕組みを作ることが重要と思っています。

新規ビジネス創出のコンサルタントをしていた時に、新しいことを作る際、「どのように作るのか」「何を作るのか」に加え、「なぜ、新しいことを始めるのか」「Why to make」を、実は考えなければならないことが分かりました。

今の時代、 「Why to make」から「how to make」まで考えることを継続的に行なえる組織風土を作ることが重要になってきています。

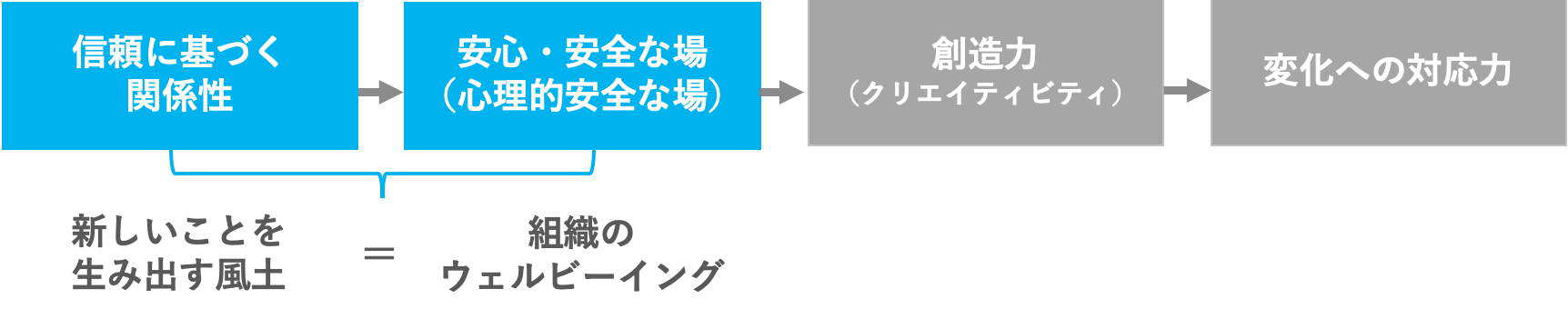

新しいことを生み出す組織風土づくりには、2つ要因があると考えています。

■信頼に基づく関係性と心理的安全性

心理的安全性とは、一般的には信頼に基づく関係性ができている、自分がそこにいて自分の不利益が起きないこと。そういった環境下では自由にいろんな意見が出て、議論をしながら新しいことを生み出す土壌ができます。

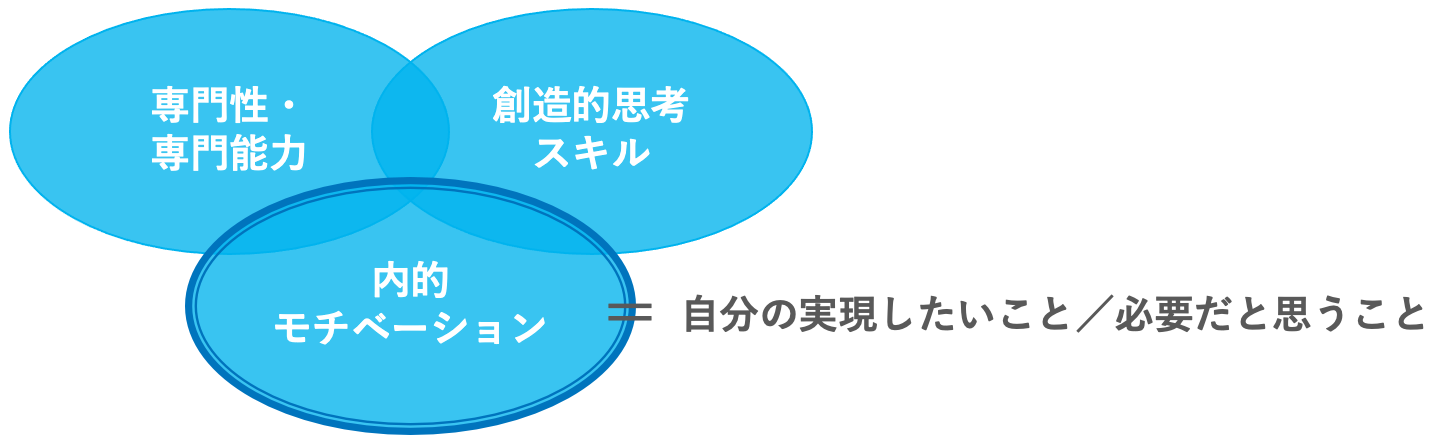

■創造性を高めるのに必要な内的モチベーション

新規ビジネスをうまくやるためには「専門的なスキル」や「創造的思考スキル」に加え、1番重要なのは「内的モチベーション」です。あるテーマに対して、「自分として実現したいこと」「必要だと思うこと」が繋がっているか、「自分ごとになっているか」は非常に大切です。

実はここにウェルビーイング経営に繋がってきます。

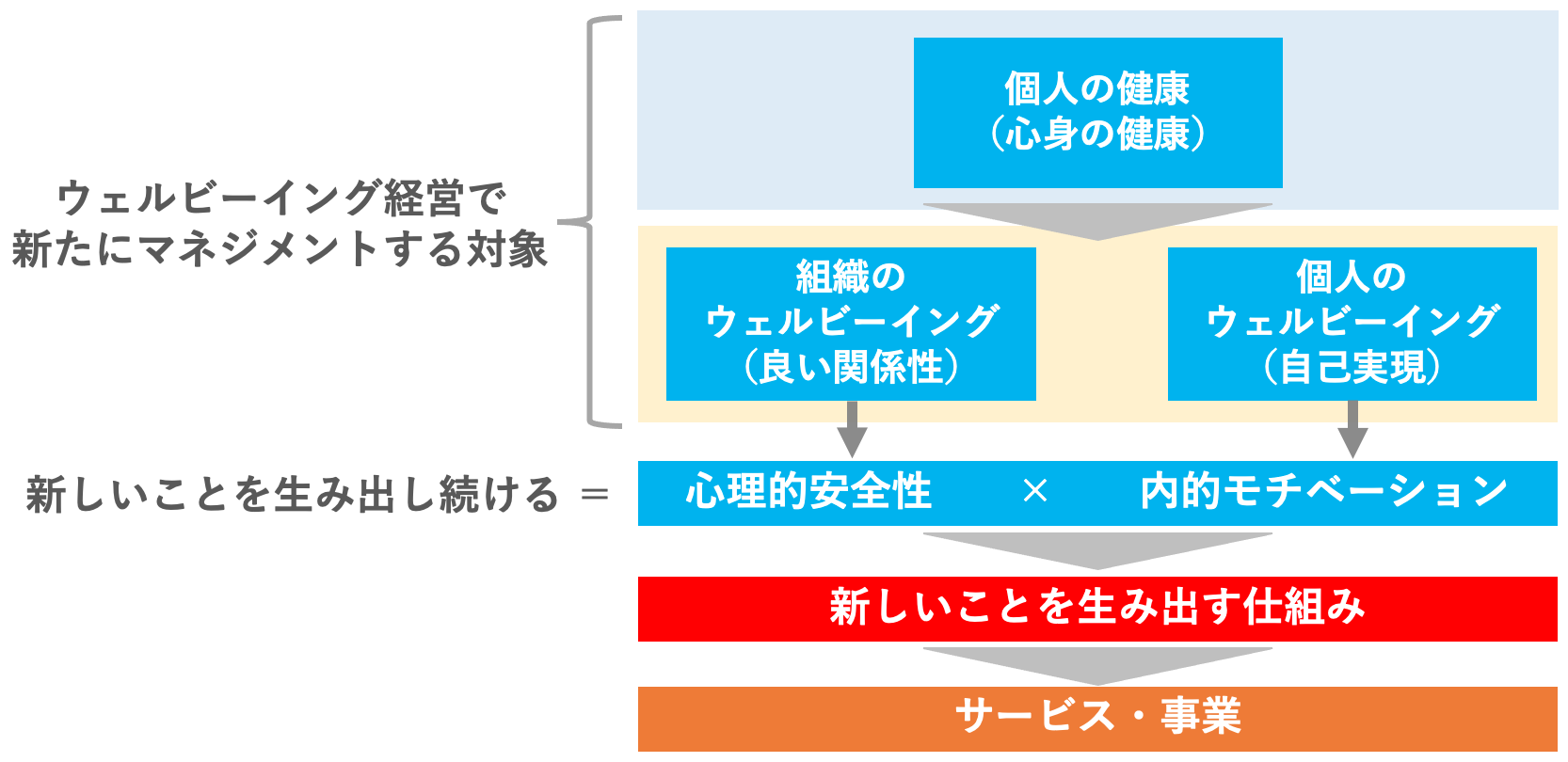

・心理的安全性→組織のウェルビーイング

・内的モチベーション→個人のウェルビーイング

マネジメントで組織のウェルビーイングを維持し、かつ個人のウェルビーイングが高まるような環境を作ることにより新しいことを生み出し続ける組織の土壌を作ることができます。

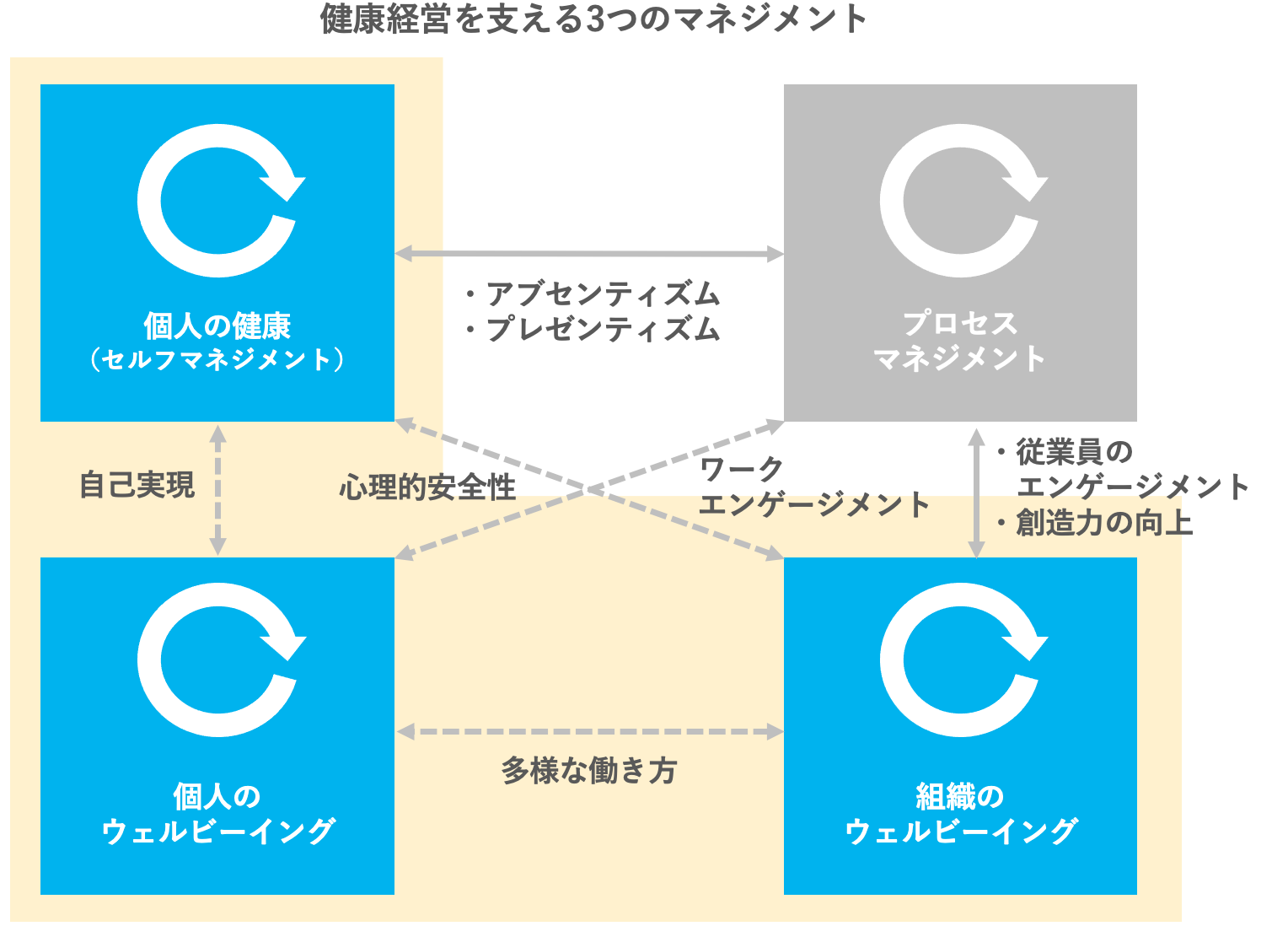

つまりVUCAの時代、「組織のウェルビーイング」「個人のウェルビーイング」、そして「個人の健康」の3つを新たにマネジメントする対象として経営に組み込むことにより、継続的に変化に対応できる組織を作れるというのが、我々の考えているウェルビーイングで実現したいことです。

ウェルビーイング経営で実施すべきこととは

・コモングラウンド作成・共有する

コモングラウンドとは、組織開発の用語で「共有できる未来」のこと。多様な方がいるチームに共通の一緒に目指せる未来=コモングラウンドを作っていくことが大切です。

ビジョンやパーパスの中に入ることもありますが、コモングラウンドはあくまでも「個人が共有できる未来」なので、自分でやりたいことをお互いに提示し、その中で共通点を見出すことにあると思っています。つまり関わる人たちみんなでコモングラウンドを作っていくことが重要なテーマになります。

コモングラウンドが共有できていると、一人ひとりが自立的に動くことができます。変化の激しい時代においてこれは非常に重要で、 大きな方向性が固まった中で、変化に合わせて個人が変わってくってことが可能になるのではないかと考えています。

・ウェルビーイング資本をマネジメントする

コモングラウンドを作成・共有する「実現したい社会」をもとに、事業・組織設計を行う行動指針に落としていくということが、実はウェルビーイング経営の中では1つ重要なポイントになります。 「個人の健康」と「個人のウェルビーイング」「組織のウェルビーイング」をマネジメントする仕組みを既存のマネジメントサイクルに埋め込む必要があります。

・新しいことを生み出す仕組みとつなげる

心理的安全性や内的モチベーションが高まると、新しいことを生み出す可能性が増えてきます。ただ、これが新しいことを生み出す仕組みに繋がっていないと、結果的にサービスや事業に結びつきません。環境を整えるだけでなく、予算や時間をつけるなど新しいサービスや事業につなげる仕組みをつくらないと成果が出てこないのも、ウェルビーイング経営の特徴と思っています。

ウェルビーイング経営を導入するためのポイント

今後はマネジメントの姿勢を「組織を優先」ではなく、「個人を尊重」する姿勢に変え、共有するものも目標や数字だけではなく、コモングラウンドを共有する必要があります。またコミュニケーションも上位下達ではなく、対話に変えていくことも大切です。

これらを変えていかないと、結果としてウェルビーイング経営は導入できないですし、導入したとしても結果につげることが難しくなります。

ウェルビーイング経営と健康経営、人的資本経営の違い

健康経営は一般的に個人の健康の部分を重要視しています。ウェルビーイング経営はそれだけではなく、社会の健康、今回で言うと組織の関係性の健康に対しても拡大することで、企業に貢献できる形にしていくのが、ウェルビーイング経営の一つの考え方です。

人的資本経営も「人」にフォーカスを当てる考え方ではありますが、目指すところは、個人のスキルや知識、経験を高めることにあります。それは非常に大切な話である一方で、パワーアップした個人が組織としてパフォーマンスを上げるためには、組織の関係性が整っていることが大前提になります。ウェルビーイング経営は人的資本経営を推進するためのベースになると考えています。

“企業OS(Operation System)”を入れ替える必要性

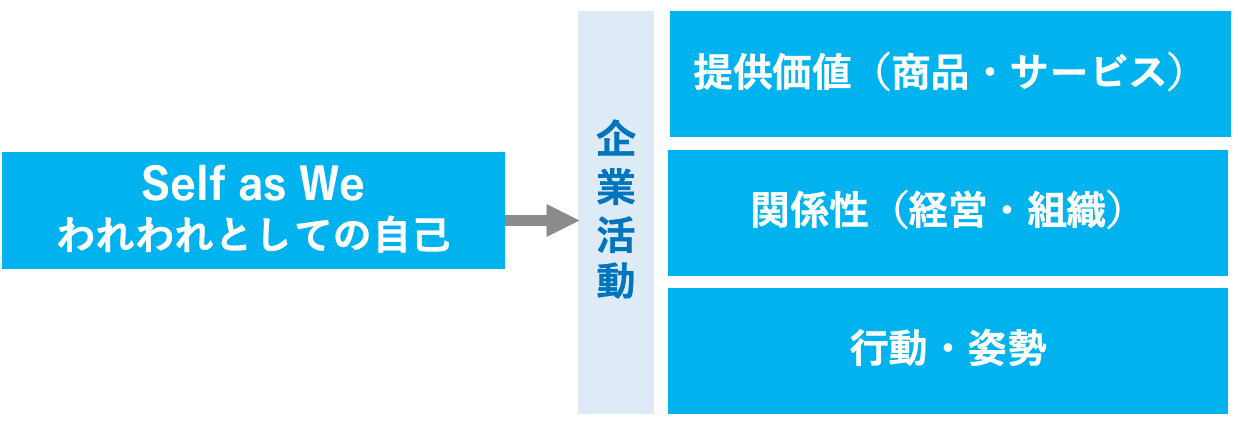

企業は、顧客・社会・投資家から企業の社会的責任としてウェルビーイング社会への貢献が求められています。ウェルビーイング社会を実現するためには、自分だけではなく、他の方の幸せも同時実現する利他的共存の精神で見直す必要があります。

「Self as We(われわれとしての自己)」の視点で企業の提供サービス、経営・組織、行動・姿勢を見直すことで、ウェルビーイング社会に貢献できる企業活動を生み出すことが可能になります。

ウェルビーイングへの価値観のシフトは「顧客満足度」「従業員満足度」を測る価値観を変化させます。本質的な価値観の変化に対応するためには、企業の提供価値や関係性、行動・姿勢というような企業OS(オペレーションシステム)を入れ替え、それに合わせて組織制度や企業のマネジメントプロセス、業務プロセスを変えていくことが、今後必要になってくるのではないかと考えています。