健康経営お役立ち情報

【無料WEBセミナー第13回サマリー】今後の健康経営を考える PHR業界団体の動向考察

- コラム

- セミナー

- 健康経営

RenoBodyでは、健康経営の優良事例やお役立ち情報をご紹介する参加無料のWEBセミナーを定期的に開催しています。今回は過去にお届けしたなかから、第13回オムロン ヘルスケア株式会社様のサマリーをご紹介します。

本セミナーは、アーカイブ配信もご覧いただけます。サマリーの最後で詳細をご案内していますので、併せてご活用ください。

【第13回無料WEBセミナー】

今後の健康経営を考える PHR業界団体の動向考察

講演者:オムロン ヘルスケア株式会社/PHRサービス事業協会 中村俊也氏

【講演者自己紹介】新卒以来オムロンで営業やマーケティングでキャリアを重ね、国内営業の後に海外へ。オランダ赴任時は営業ディレクターとして欧州・中東・ロシアを担当、DX後の中国ではオンラインマーケティング、帰国後にサービス開発を経て、現在に至ります。現在の業務は、啓発や政策提言団体等へ参画と、サービスやガイドラインの標準化をサポートし、主にPHR関連の人的情報ネットワークの構築に務めています。

司会者:一般社団法人社会的健康戦略研究所 理事・mHealth Watch 編集長 渡辺武友氏

配 信:2025年5月27日(火)・28日(水)・29日(木) 14:00~15:00

PHRの国内導入に関する現状

PHRを活用した健康経営の取り組み

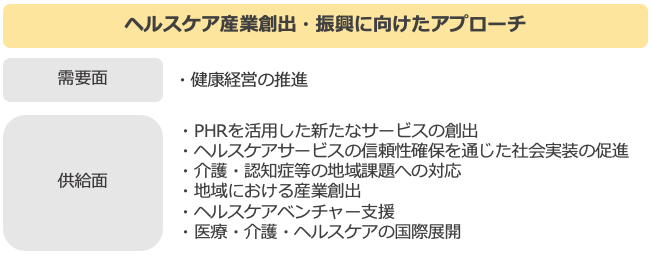

今般、健康寿命の延伸や公的保険外のヘルスケア市場における産業の創出、振興に向けたアプローチとして、需要面では健康経営の推進があり、供給面でPHR(Personal Health Record)個人の健康データ、健診記録やライフログを活用した新たなサービスの創出が期待されています。

今年度の健康経営度調査表では健康経営の可視化と質の向上ということで、PHRの活用促進が調査表にも反映されました。これは保険者・事業者間の健診データの共有やマイナーポータルとの連携を見据えた動きが具体化した形です。

前年度はまだPHR活用に向けた環境整備状況の現状把握を主目的とし、評価はありませんでしたが、今年度から対象となる健診結果やライフログ、PHRサービス内容やセキュリティ対策の有無、さらに統計解析やその活用まで盛りだくさんの設問があり、これは皆様ご存じの通りです。

PHR利活用についての背景

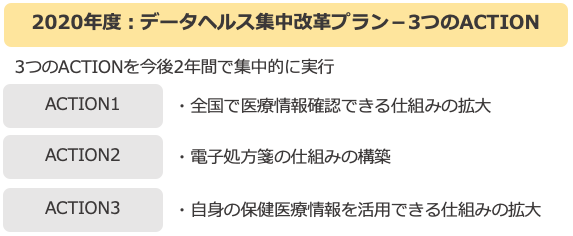

その背景をもう少し詳しくお話しすると、厚生労働省が中心となって進めてきたデータヘルスの集中改革プランがあります。

2020年度に国民の医療情報の活用に関わる3つの大きなアクションが掲げられ、3番目のアクションとして、個人の保健医療情報を利活用できる仕組みを作る計画がありました。昨今のマイナンバーカード保険証適用もこの動きの一環です。

日本は健診大国であり、世界的にもユニークな様々な健診情報がありますが、連携されていないことが大きな課題でした。

それがマイナポータルを介することで、個人がスマホやPCで閲覧するだけでなく、個人の同意に基づいてデータそのものを事業者や自治体に提供して、健康増進サービスの受診、医師と共有し質の高い医療を引き出すなど、医療との連携が期待されていました。

全てオーソライズされたわけではありませんが、2021年度頃から健診等の情報だけでなく、レセプトに記載されている薬剤の情報、電子カルテをはじめとしたテキスト情報など様々な情報へ順次拡大することが予定され、介護や医療への連携も期待されています。そこには当然PHRであるライフログの情報も加わってきます。

2021年:情報取扱いに関するガイドラインの策定

これらを推進するにあたり、関係者が留意すべき内容として「民間PHR事業者による健診等情報取扱いに関する基本的指針」が、健診情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班において2021年4月に制定されました(2025年2月に一部改定)。

安心・安全な民間利活用、民間PHRサービスの利活用の推進に向けて、事業者として遵守すべき情報の管理、利活用に関わるルールが定められています。

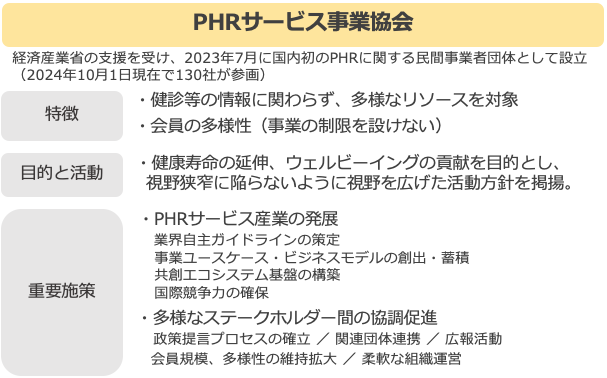

2022年:PHRの全体像とサービス事業者協会の設立

2022年には協議会においてPHRの全体像と事業者団体の役割が定義され、公的インフラとしての制度整備はデジタル庁をはじめとした政府が担い、ライフログに関しては民間のPHR事業者と連携して環境整備を進めることになりました。これを推進するための民間事業者の団体の準備が始まりました。

ユーザーの世界観についての議論

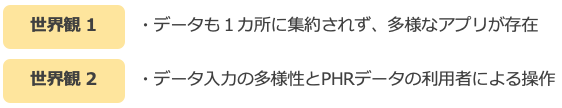

これは最初の方になりますが、“ユーザーの世界観”について議論しました。

基本的指針にも関係するところですが、データは元々ユーザーのものであり、事業者都合で1カ所に集約されるようなものではないと考えています。ユーザーは様々なサービスを便利に使い分ける権利を持ちますので、“ユーザー視点の世界観”を話し合いました。

またデータは様々なところから、様々な形でインプットされることになるため、「無理に統一しない」「あくまでユーザー本位である」「修正や削除もユーザー自由である」などを改めて確認しました。

■振り返り

渡辺氏:PHRサービス事業協会の活動は、私もこれまで何度かお話を伺っているんですが、いろんな活動をされてかなり活発な状況なんですね。

中村氏:はい活発です。「標準化」「サービス品質」「技術・教育」「運営・管理」「広報」の5つの委員会に分かれて、それぞれ細部に渡る決まり事などを事業者同士で話し合って決めています。複雑なプロセスが発生しますが、事業者同士協調しながら、いわゆる利益にこだわらず、業界の基盤があって初めて事業が機能しますので、公益重視で皆様に望んでいただいております。

渡辺氏:ガイドライン発行されていますので、健康経営の担当者の方も、一度見ていただくといいんじゃないかなと思います。

ヘルスケアに関する関連団体の動向

PHRと健康関連サービスで活発な活動が認められる3つの団体をご紹介します。

健康経営や職域におけるPHRの活用を目指した取り組み

■健康長寿産業連合会

健康長寿産業連合会は健康医療新産業協議会の政策を提言する団体で、企業や団体44社が連携して4つのワーキングを運営しています。健康データの活用やサービスを推進するワーキングでは健康医療データの活用、質の高いサービスを提供するための制度や方針を検討しています。

健康経営ワーキングでは企業や自治体と連携し、健康経営の普及と啓発に取り組んでいます。

データの標準化、医療連携、社会実装を目指した取り組み

■PHR普及推進協議会(PHRC)

PHR普及推進協議会は民間事業者ではなく、アカデミアの方々が中心となって運営されており、自治医科大学の永井先生が名誉会長、京都大学の石見先生が代表理事を務められています。

石見先生は民間利活用作業班に委員として派遣されており、PHRデータ流通の推進に関わる作業班の2024年度の成果を公表しています。デジタル治療に適した臨床評価基準、承認要件の振興ワーキングとデジタル治療に特化した診療方針の待機や枠組みなども構築されています。

アカデミア中心ですが、48の事業者が賛助会員として参角し、幅広い議論を重ねています。

能登半島地震を受け、復興事業におけるPHRの利活用をテーマに特別委員会を設置するなど、かなり実装化が進んだ団体です。

■日本デジタルヘルス・アライアンス(JaDHA)

日本デジタルヘルス・アライアンスは、PHRだけでなく、医療情報含めデジタルセラピューティスク、SaMD、医療サービスとしてのアプリシステムなど関連事項を中心に、4つのワーキンググループで活動しています。

各ワーキングにおいて多くのタスクホースが立ち上がっており、幅広い議論をしています。

会員構成は、PHRサービス事業協会と重複する企業が多いですが、会の特性上、こちらは製薬企業が多めになっています。今後ヘルスケア業界も生成AIを活用していくことか考えられ、最近「ヘルスケア事業者のための生成AI活用ガイド」を公開するなど、率選して発信しています。

ヘルスケア関連会議体等の状況

最後にヘルスケアの政策に関連する情報ソースをご紹介します。

・2023年7月25日:第4回 → 報告書『新しい健康社会の実現に向けた「アクションプラン2023」』

・2024年7月26日:第5回 → 報告書『新しい健康社会に実現に資する経済産業省における施策について』

■健康経営推進検討会(健康投資WG改め):これまで12回、年3回開催

※前々回から会の名称を改め。

■健診等情報利活用WG 民間利活用作業班

こちらの内容は少し難しくはなりますが、まさに健診等情報、PHR利活用の内容そのものを議論しており、基本的指針の改定やガイドラインも、有識者・アカデミア・事業者の方々を交えて議論する場になっています。議事録が全て公開されているので、定期的にご確認されることをお勧めします。

■振り返り

渡辺氏:中村さんは、本来はもう少しいろんな団体に関わっていらっしゃいますが、代表的な会をご紹介いただきました。やはりネット環境を使ってのデータのやり取りが1つの大きなキーワードになってくるのでしょうか?

中村氏:このタームにおいてはどの団体においてもデータの利活用、もっと言いますとPHRと、それと同じ文脈で健康経営について、入り口や目的は少し違えども、現在議論されている最中です。

渡辺氏:先日開催された健康経営推進検討会を拝見しましたが、やはり実際見ると各団体の活動の全体感も掴みやすくなりますので、ぜひ、皆さんもチェックしていただいた方が良いかと思いますが、開催当日でなくてもアーカイブは見られるのでしょう?

中村氏:主催者ではございませんが変わってお話させていただくと、今現在もYouTube内にアーカイブはあります。まだご覧になってない方は確認いただければと思います(※公開期間未定)。

オムロン ヘルスケアの健康経営

ここからはオムロン ヘルスケアの健康の取り組みについて、お話しさせていただきます。

Going for ZERO 予防医療で世界を健康に

「Going for ZERO」ということで2030年までの長期ビジョンを掲げ、予防医療という健康文化を創造するために自らが発信していくことをビジョンとしています。

・長期ビジョンの背景

現状、高血圧に起因する循環器疾患はグローバルで死亡の主因となっており、高齢化が進む先進国のみならず、平均年齢の若い進興国でも増加しています。近代化による生活習間病の増大が主な原因なのですが、当社はグローバル企業としてこの課題の解決を目指し、Going for ZEROの旗印の下で事業を行っています。家庭に血圧計の普及が進んできましたが、まだ課題が解決できていないのではないかという現状です。

・課題解決のために

これらの目標・課題の解決のためにもっと血圧を測っていただくということで、健康を管理するための通信型Iot機器として血圧計やその他の製品を現在増やしています。

OMRON connect:モバイルヘルスケアをサポートするデバイス連携アプリ

・オムロンコネクトは家庭等で計測したデータを、スマホを介してクラウドに上げるデータリンクの仕組み。

・現在世界137カ国、MAU 230万人(月1度、測定したデータをクラウドへリンク)、国内は100万人近くに。

・データ収集・取り扱いの容易性確保に務め、国内外のiPhoneやAndroid携帯にバンドルされているAppleヘルスやGoogleFitを始め 多くのアプリと連携し活用が可能。またPHRやオンライン診療等のサポート、心血管疾患のイベントの予防にも活用され始めている。

[OMRON connect対応製品]

オムロン ヘルスケアの健康経営の取り組み

オムロン ヘルスケアでは、社員が健康に楽しく挑戦できる環境作りを目指し、健康経営に取り組んでいます。

■健康経営の方針とテーマ

提供するサービス、ソリューションに自ら積極的に取り組むことが、当社の健康経営の方針です。

重点テーマの中で「ゼロイベント実現」と「フィジカルヘルス」を挙げており、当社事業である血圧の測定と適正化、データリンクの仕組みを介したデータの活用というサービスとソリューションに自らが取り組み、社会に体現することを実践しています。

■健康経営の施策

・Boost5 健康づくり応援指標:オムロングループ施策。「運動」「睡眠」「メンタルヘルス」「食事」「たばこ」の5つの項目で取り組みを実施。社員への浸透度は9割以上。

・オムロンゼロイベントチャレンジ:自社施策。「どんな小さなことでもいいから、健康のために、何かを始めること。」という思いのもと、2017年に始まった取り組み。

心血管疾患イベントの発症0の実現に向けて社員自身が血圧・歩数・体重を測定し、自己管理しながら適正な血圧コントロールを目指す。毎月1日は家庭血圧測定の日とし、測定推進期間を設けて社員全員で測定の習慣化を図る。血圧のリスクに応じて層別化、行動変用を施してコントロールし、健康やライフログデータを利活用。

→ この施作は行動変用への取り組みそのものであり、当社の健康経営の柱の1つ。

【フィジカルヘルス SUMO & ウォーキング】

自社の「SUMO & ウォーキングアプリ」を活用したイベントの開催。血圧・体重・歩数を測定し、即日データ転送でポイントを付与。14日間を一場所とし、毎日変わる対戦相手と競う。実名登録でモチベーションアップ。「個人」「部門」「(任意の)チーム」でランキング表示。

→

ゲーミフィケーションを活用して「測定の習慣化」に取り組み、効果を実感。

■社員を巻き込むための効果的な取り組み

「きっかけ作り」は行動変用に重要なことであり、以下のような様々な取り組みも行っています。

トップメッセージ/事業ミッションとの連動

2)環境づくり:

測定推進期間の設定/測定ステーションの設置/啓発ポスターの掲示 等

3)組織としての働きかけ:

アンバサダー方針の取り組み共有/健康経営座談会

4)きっかけづくり・行動変容支援:

セルフケア教育/各種セミナー/卒煙チャレンジ 等

■ゼロイベントの実現―測定の習慣化はなぜ大切なのか

健診時のデータと家庭で測定した血圧をクロス解析した結果、以下に分類されました。

③は「仮面高血圧」と呼ばれる状態が疑われ、従来の健診ではスルーされて適正な管理や治療の対象とはならない可能性がある方ということになります。日々測定を継続することでリスクが明らかになります。測定の習慣化がなぜ大切なのか、自分自身で「やって分かる」ということになります。

■今後のテーマ 重症化予防プログラム

今後は、大規模なデータベースを用いたアルゴリズムの開発をかけ、リスク層の社員のスクリーニングを行っていきます。データ・ソリューション事業として、運営しておりますJMDC様と共にオンライン診療と組み合わせた重症化予防のプログラムの開発を、健康経営を絡めて行なっております。

■振り返り

渡辺氏:先ほどの解析データ(セミナー動画参照)を見ましても、健診では分からない「仮面高血圧」の方が、血圧計を売ってらっしゃる企業でもこれだけいるということは、他の企業でも結構あり得るということですよね。

中村氏:もうおっしゃる通りです。健診は年1回、その時点でのスナップショットをもとにリスクの層別化がされます。しかし血圧は職場や家庭で測定するとその時々で当然変わりますし、もっと言うと日内変動も起こっています。健診の情報には時刻がありません。こういったメタ情報をPHRサービス事業協会や普及推進協議会では、今後どのようにしていくのか標準化の議論は始まっておりますし、モニタリングすると別のリスクがはっきり現れてきますので、やはりデータはいろんなこと試していくのがよいのではないかと考えています。

健康経営3.0 ISOウェルビーイング

「健康経営3.0 ISOウェルビーイング」について、先に私(渡辺氏)の方からご説明し、後ほど中村さんのご意見もお伺いします。

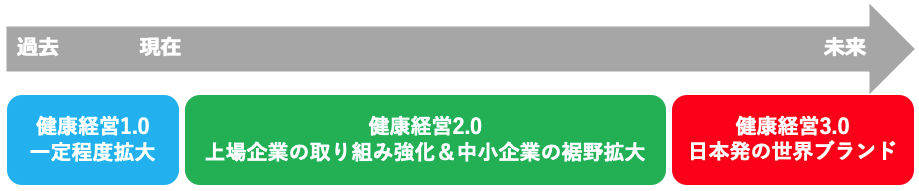

健康経営のロードマップ

健康経営のロードマップにおいて、「健康経営1.0」で「一定程度の拡大」を目指し、現在は「健康経営2.0」で「上場企業の取り組み強化&中小企業の裾野拡大」期に入っています。概ね予定通り進んでおり、当初の国内大手企業中心のところから、今は中小企業も含む幅広い取り組みになってきています。

この日本発の取り組みをもっと世界でも普及させようというのが「健康経営3.0」で、国際ルール化です。

日本発健康経営の国際標準化戦略

国際の場でどうルールを作っていくかというのがISOの取り組み、国際標準化と言われるものです。

その中でも「ISO/TC314 Ageing Societies」が進んでおり、ワーキンググループの4つ目として日本が議長国となって『高齢社会での、コミュニティにおけるウェルビーイング促進』を提案し、進めています。

日本は高齢社会の取り組みが進んでいることに加え、国が中心になって進める健康経営の取り組みも強制ではないながら毎年参加企業が増加しているという活動は、世界的に見て珍しいことです。そういった観点から日本が議長国になって進めていくことになりました。

ウェルビーイングに関するガイドラインを発行

2019年からスタートしてきたこの取り組みをまとめた「高齢化社会―地域や企業等でウェルビーイングを促進するためのガイドライン」が2024年11月に発行されました。

「健康経営」を元にもう少し幅広くウェルビーイングについて検討しており、これを進めていく上でどういった取り組みを行なっていくべきかをまとめたガイドラインなっています。

■振り返り

渡辺氏:この取り組みについて、今まで日本で培ってきたものがあるからこそ、世界に発信する価値あることと思うのですが、中村さんが団体活動をしていらっしゃる中で思われたことなどございましたらお願いします。

中村氏:はい、ありがとうございます。

こちらのいわゆる標準企画というのは、健康経営がテストモデルとしてベースになっていると聞いております。国内においてはいわゆる健康施作のデータの利活用や、ユースケースの整理、またデータを扱うにあたっての本人同意に関する調査なども既に進んでおりますので、日本が関係し指導まで進めていけるような内容になっているのではないかと考えています。

渡辺氏:このガイドラインの次には事例集として、今回聞いていただいている皆さんの活動そのものが紹介される場ともなりますので、これからどんどん世界に発信していけるような活動として続けていただけるといいんじゃないかなと思っております。

中村さんには広範囲であるはずの業界の取り組みをダイジェストで共有いただきました。本日はありがとうございました。

本セミナー アーカイブ配信のご案内

お申し込みをいただいた方に、「今後の健康経営を考える PHR業界団体の動向考察」をご視聴いただけるURLをお送りします。本編では講師の中村様より多様な資料やデータを用いたご説明があり、より詳しくPHR業界団体の最新の動向や、オムロン ヘルスケア株式会社様の健康経営の取り組みを知ることができます。

下記の項目にご記入の上、ぜひご連絡ください。

【ご注意事項】2営業日(土・日曜、祝日除く)が過ぎても返信がない場合は、お手数ですが、再度ご連絡をお願いいたします。